北極海航路って、なんか遠い世界のニュースだよね…

うちの会社の資材調達には関係ないか。

そんな声が聞こえてきそうですが、果たして本当にそうでしょうか?

10年余りでここまで現実的なサプライチェーンの選択肢として語られるようになるとは。

まるで巨大な物流網の血管が、じわりじわりと新しいルートを形成していくようです。

衝撃のリードタイム短縮!北極海航路(NSR)という新たな選択肢

中国が北極海航路(Northern Sea Route, 以下NSR)で、寧波から英国フェリックストーまで、18日での欧州輸送に踏み切ったニュースがありました。(Source: Xinhua, Editor: huaxia, 2025-09-22)

あなたの会社のサプライチェーンにとって「今すぐ採用すべき代替案ではないが、将来的にはいい意味で大化けする可能性のある、重要なゲームチェンジャーの登場」を意味します。

なぜなら、この航路には抗いがたい魅力と、同時に見過ごせないリスクが同居しているからです。

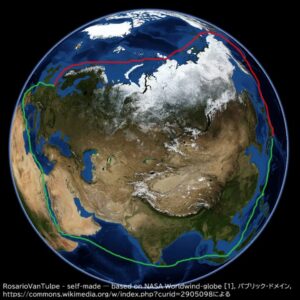

見てください!この距離を。

| ルート | 距離 | 航行日数 | 削減効果 |

|---|---|---|---|

| スエズ運河経由 | 約21,000km | 35日 | - |

| 北極海航路 | 約12,800km | 22日 | 37%短縮 |

まさに「地球のショートカット」。

この数字だけを見れば、どの資材調達担当者も飛びつきたくなるでしょう。

実のところ、この航路の商業利用は今に始まった話ではありません。

例えば、中国のCOSCOシッピングは2013年から試験航行を開始し、2018年には貨物船「天恩号」が欧州に到達しています。

今回の「初輸送」のニュースが持つ本当の意味は、これが単なる試験ではなく、地政学的なパワーバランスの変化と絡み合った「戦略的な一手」である、という点にあります。

でも、北極って冬はガチガチに凍るんでしょ?

結局、使える時期が限られるなら意味ないんじゃない?

まさに、ご指摘の通り!

それこそが北極海航路の最大の弱点の一つ。

航行可能な期間は、海氷が少なくなる7月〜10月頃の夏季に限定されます。

通年での安定した輸送が生命線の、ジャストインタイム(JIT)生産を前提とする現代の製造業にとって、これは致命的な欠点と言えるでしょう。

だからこそ、私たちはこのニュースを「速くて安い新ルート登場!」と単純に捉えるのではなく、その裏にある複雑な事情を読み解く必要があるのです。

甘い蜜と鋭い棘!サプライチェーンへの影響

この北極海航路が、私たちの資材調達業務に具体的にどんな影響を与えるのか。

「機会(光)」と「脅威(影)」の両面から、私の失敗談も交えて深掘りしていきます。

2021年3月、スエズ運河でコンテナ船「エバーギブン号」が座礁した事故を覚えていますか?

あの時、衝撃が走りました。

「納期はいつになるんだ!」

「喜望峰を回る代替ルートだと、さらに2週間はかかるぞ!」

という怒号が飛び交い、工場のラインに危機が訪れたのです。

サプライチェーンの脆さ、一本足打法の危険性を、骨の髄まで思い知らされた一件でした。

この経験から見えてくる北極海航路の「機会」とは、まさにBCP(事業継続計画)上のバックアップルートとしての可能性です。

スエズ運河や、海賊のリスクがあるマラッカ海峡が機能不全に陥った際、「夏季限定」という条件付きではあるものの、もう一つの選択肢があるという事実は、計り知れない価値を持ちます。

しかし、引っかき回してしまいますが、話はそう単純ではありません。

「じゃあ、夏の間だけでも北極海航路を使えばコストも下がるでしょ?」と思うのは早計です。

そこには「隠れコスト」という罠が潜んでいます。

【簡易コスト試算】スエズ vs 北極海航路(40ft)

この試算では、燃料費が40%削減されても、砕氷船エスコート料や特殊な環境下での割増保険料がそれを上回り、北極海航路の方が約15%割高になりました。

現場担当者のための初動マニュアル

では、この複雑な状況を踏まえ、資材調達の現場担当者として明日から何をすべきか?

思考停止して「関係ない」と切り捨てるのでも、「すぐに使おう」と飛びつくのでもなく、冷静な初動が求められます。

昔、コスト削減を考えて新しい輸送ルートを提案したことがあります。

意気揚々とプレゼンしたものの、返ってきたのは

「そのルートの政治リスクは調べたのか?」

「輸送中の振動や温度変化が製品品質に与える影響は確認したか?」

「万が一の時のリカバリープランは?」

という厳しい質問の嵐。なかなかに厳しく、費用対効果が見込めずお蔵入りとなりました。

- 情報武装と現状把握

まずは、取引のある大手フォワーダーに「北極海航路について、情報提供をお願いします」と一本メールを入れてみましょう。

彼らはプロです。最新の動向、概算コスト、そして最も重要な「リスク」について教えてくれるはずです。

同時に、社内で「欧州との間で輸送している品目リスト」を作成し、現在のコストとリードタイムを正確に洗い出してください。

これが全ての分析の土台となります。 - 簡易シミュレーションの実施

リストアップした品目のうち、「重量物で空輸できない」「納期遅延が致命的な損害に繋がる」といったハイリスクなものはどれか、優先順位をつけます。

その品目に限定して、「もし北極海航路を使ったらどうなるか?」をシミュレーションしてみるのです。

リードタイム短縮によって得られる利益(在庫削減効果など)と、想定されるコスト増を天秤にかけてみましょう。 - 関係各所との壁打ち

このニュースをサプライヤーに共有し、「北極海航路についてご存知ですか?」と聞いてみるのも有効です。

現地の生の情報や、彼らの考えを知る良い機会になります。

社内の品質保証部門やBCP担当部署にも情報共有し、「うちの製品、マイナス20度の環境でも大丈夫かな?」「サプライチェーンリスクの観点でどう思う?」と意見交換(壁打ち)しておくこと。

経営層が下すべき戦略的判断

最後に、マネージャーや経営層の視点です。この問題を単なる「物流ルートの一つ」として捉えてはいけません。

これは、地政学と絡み合った、中長期的なサプライチェーン戦略そのものです。

結局、リスクだらけで使えないってことじゃないか。

時間の無駄だ

そう結論づけるのは、あまりにもったいない。

正しくは、「現時点では基幹ルートとして『利用しない』。

しかし、その動向を『積極的監視(Active Monitoring)』の対象とし、地政学的な風向きと技術革新を常にウォッチし続ける」という戦略的判断を下すべきなのです。

なぜなら、この航路の最大のプレイヤーは、国家戦略として「氷上のシルクロード」を掲げる中国と、航路を管理し多大な利益を得ようとするロシアだからです。

彼らの動きは、西側諸国の経済合理性だけでは測れません。

- BCPシナリオのアップデート:

現在のBCPに「スエズ運河・マラッカ海峡の長期閉鎖リスク」を加え、その際の代替案として「夏季限定の北極海航路利用の可能性と、それに伴う地政学リスク」を明記すること - 競合の動向監視:

特に中国系の競合他社が北極海航路を利用して欧州市場への納期を大幅に短縮してきた場合、自社の競争力にどのような影響が出るか - 「監視担当」の設置:

このテーマを特定の部署あるいは担当者のウォッチ対象として明確に位置づけ、最低でも四半期に一度は最新動向を経営層にレポーティングする体制を構築

結論:未来の地図を読み解く羅針盤として

今回のニュースは、私たちに「未来のサプライチェーン地図」が書き換わり始めている現実を突きつけました。

この変化の波に対し、今すぐ私たちが取るべきアクションはシンプルです。

- まず、自社の欧州向け、と、欧州からの輸送品目をリストアップし、現状のコストとリードタイムを「見える化」する

- 次に、取引のあるフォワーダーに、北極海航路の最新情報を問い合わせ、「プロの目線」を手に入れる

- そして、社内の関係部署とこのニュースを共有し、サプライチェーンリスクとして共通認識を持つ

北極海航路は、単なる氷に覆われた海ではありません。

それは、これからのグローバルな競争環境や地政学の力学を映し出す「鏡」なのです。

この新たな航路を、脅威と捉えるか、好機と捉えるか。

それは、私たち資材調達・サプライチェーンのプロフェッショナルが、どれだけ深く情報を読み解き、したたかに備えるかにかかっています。

さあ、あなたの会社の未来を守るための第一歩を、今日から踏み出しましょう!